即墨区人民政府办公室

关于印发《即墨区辐射事故应急预案》的通知

即政办发〔2020〕57号

各镇人民政府,各街道办事处,各功能区,区政府各部门,区直各单位:

《即墨区辐射事故应急预案》已经区政府研究同意,现印发给你们,请认真组织实施。

青岛市即墨区人民政府办公室

2020 年11月26日

(此件公开发布)

即墨区辐射事故应急预案

1.总则

1.1 编制目的

建立健全即墨区辐射事故应急机制,提高防范和应对辐射事故的应急反应能力,及时有效预防与处置放射性同位素与射线装置在生产、销售、使用、运输过程中发生的辐射事故,控制和减轻事故后果,保障从业人员、公众和辐射环境安全。

1.2 编制依据

《中华人民共和国突发事件应对法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国放射性污染防治法》《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》《放射性废物安全管理条例》《放射性物品运输安全管理条例》《山东省辐射事故应急预案》《山东省辐射污染防治条例》《青岛市突发事件应对条例》《青岛市突发事件应急预案管理办法》《青岛市辐射事故应急预案》《青岛市突发事件总体应急预案》《即墨区突发事件总体应急预案》及相关法律法规、规范性文件等。

1.3 适用范围

本预案适用于即墨区行政区域内除核事故以外的放射性同位素丢失、被盗、失控(包括泄漏、污染和恶意攻击等)或者因射线装置、放射性同位素失控而导致工作人员或者公众受到意外、非自愿异常照射事故的应急响应与准备。辐射事故包括以下几类:

(1)核技术利用中发生的辐射事故;

(2)放射性废物处置设施发生的辐射事故;

(3)放射性物质运输中发生的辐射事故;

(4)本区以外发生的核与辐射事故,可能影响本区的;

(5)国内外航天器坠落造成环境放射性污染的事故;

(6)各种重大自然灾害引发的次生辐射事故。

1.4 应急原则

以人为本、预防为主,统一领导、分类管理,属地为主、分级响应,专兼结合、充分利用现有资源。

区政府负责本辖区一般辐射事故的应对处置工作,较大及以上辐射事故发生时,应组织进行先期处置。

1.5 环境风险现状及风险分析评估

1.5.1 现状

即墨区共有50家涉辐射单位,其中2家乙级非密封放射性物质工作场所,为青岛市即墨区人民医院、即墨区中医医院;48家射线装置运行单位。

1.5.2 风险分析评估

辐射事故的发生具有突然性、不易感知性和不可控性的特点,对环境、人群等会产生较严重危害,且易引起公众恐慌。

根据我区核技术利用单位情况及其特点,辐射风险事故可分为以下4类:

含源设备或射线装置在使用过程中出现故障或操作不当,导致的人员超剂量误照事故;

由于保管不力或操作不当,导致放射源丢失、被盗或失控的事故;

放射性物质泄漏,造成环境放射性污染事故;

由于保管不力或交通事故等,导致放射源在我区运输途中丢失、被盗或失控事故。

2.辐射事故分级

根据辐射事故的性质、严重程度、可控性和影响范围等因素,由高到低将辐射事故分为特别重大辐射事故(Ⅰ级)、重大辐射事故(Ⅱ级)、较大辐射事故(Ⅲ级)和一般辐射事故(Ⅳ级)4个等级。放射性物质释放辐射事故量化指标见附件2。

2.1 特别重大辐射事故

凡符合下列情形之一的,为特别重大辐射事故:

(1)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗、失控并造成大范围严重辐射污染后果的;

(2)放射性同位素和射线装置失控导致3人及以上急性死亡的;

(3)放射性物质泄漏,造成大范围辐射污染后果的;

(4)对我区可能或已经造成较大范围辐射环境影响的航天器坠落事件或境外发生的核事故与辐射事故。

2.2 重大辐射事故

凡符合下列情形之一的,为重大辐射事故:

(1)Ⅰ、Ⅱ类放射源丢失、被盗的;

(2)放射性同位素和射线装置失控导致2人及以下急性死亡或者10人及以上急性重度放射病、局部器官残疾的;

(3)放射性物质泄漏,造成较大范围辐射污染后果的。

2.3 较大辐射事故

凡符合下列情形之一的,为较大辐射事故:

(1)Ⅲ类放射源丢失、被盗的;

(2)放射性同位素和射线装置失控导致9人及以下急性重度放射病、局部器官残疾的;

(3)放射性物质泄漏,造成小范围辐射污染后果的。

2.4 一般辐射事故

凡符合下列情形之一的,为一般辐射事故:

(1)Ⅳ、Ⅴ类放射源丢失、被盗的;

(2)放射性同位素和射线装置失控导致人员受到超过年剂量限值照射的;

(3)放射性物质泄漏,造成厂区内或设施内局部辐射污染后果的;

(4)铀矿冶、伴生矿超标排放,造成环境辐射污染后果的;

(5)测井用放射源落井,打捞不成功进行封井处理的。

3.应急组织及职责

3.1 领导机构组成及职责

3.1.1 领导机构组成

成立即墨区辐射事故应急指挥部,负责辐射事故应对工作。成员如下:

总指挥:区政府分管生态环境工作的副区长

副总指挥:市生态环境局即墨分局局长。

成员单位:区委宣传部、区财政局、市公安局即墨分局、市生态环境局即墨分局、区卫生健康局、区交通运输局、区应急局及各镇政府、各街道办事处、各功能区(以下统称各镇街)。

区辐射事故应急指挥部办公室设在市生态环境局即墨分局,办公室主任由市生态环境局即墨分局局长担任。

3.1.2 领导机构主要职责

统一领导全区辐射事故的应急准备和应急响应工作;负责贯彻执行国家、省、市辐射事故应急方针、政策及国家、省、市关于特别重大、重大、较大辐射事故应急响应的指示;领导全区辐射事故应急响应的预警、启动和终止;对现场应急处置工作中的重大事项进行决策,审定向国家、省、市提交的辐射事故应急处理处置情况报告,按规定向国家、省、市辐射事故应急领导机构报告事故应急处置情况;根据受影响区域的放射性水平,决定采取有效防护和恢复正常秩序的措施;审议批准指挥部下属各应急组织机构和指挥部成员单位提请审议的重要事项;负责辐射事故相关信息发布、舆论引导和监控;协调解决事故现场及外围救护

所需人员、物资、器材装备和救援资金,协调中央、省、市驻即单位和驻即部队参与应急救援行动;区应急委交办的其他工作。

3.1.3 区辐射事故应急指挥部办公室主要职责

负责处理区辐射事故应急指挥部日常工作;传达指挥部决定事项,并检查、督促落实情况;指导区政府有关部门及各镇街及时做好辐射事故应急准备工作;组织应急人员的培训和演练,组织对公众的宣传和教育工作;及时向区辐射事故应急指挥部提出启动、终止本预案应急响应的建议;及时组织整理辐射事故应急处理处置情况并报告区应急指挥部、区政府;负责组织辐射事故的信息发布;负责本预案专家组的日常管理和联系工作。

3.1.4 成员单位职责

市生态环境局即墨分局:负责辐射事故的接警,并及时报告区辐射事故应急指挥部;负责辐射事故应急处置的综合协调;负责监督辐射事故应急处置人员的应急防护工作;协调解决辐射事故有关应急装备、物资的筹集准备工作;配合开展紧急情况下的相关人员疏散、撤离工作;组织开展辐射事故现场调查及应急监测分析工作;负责辐射事故信息的收集、整理、报告,组织开展辐射事故信息及应急处置信息的发布;组织专家对辐射事故进行预测、定性定级及后果评价,提出控制事态和污染扩大的意见建议;组织开展辐射事故现场污染处理工作;指导监督辐射事故的善后处理工作;协助公安部门监控追缴丢失、被盗的放射源;承担区辐射事故应急指挥部交办的其他工作。

区委宣传部:协调指导辐射事故信息及应急处置信息的新闻报道、权威发布、舆论引导等工作。

市公安局即墨分局:负责辐射事故110接警,并及时报告区辐射事故应急指挥部办公室;负责丢失、被盗放射源的立案、侦查和追缴;负责维护辐射事故现场及周边区域的社会秩序和道路交通秩序;依法查处散布传播辐射事故信息谣言等扰乱公共秩序的违法犯罪行为;承担区辐射事故应急指挥部交办的其他工作。

区卫生健康局:负责辐射事故120接警,并及时报告区辐射事故应急指挥部办公室;负责辐射事故伤员的医疗救援工作;承担区辐射事故应急指挥部交办的其他工作。

区财政局:负责保障辐射事故日常应急准备、应急演练、应急响应等应由即墨区承担的经费。

区交通运输局:督导运输企业开展辐射类突发事件的应急演练、应急处置;按照区辐射事故应急指挥部指令,协调开通高速公路应急救援“绿色通道”;承担区辐射事故应急指挥部交办的其他工作。

区应急局:参与辐射事故应急响应和事故调查处理工作;负责因辐射事故而受灾困难人员的紧急转移安置和基本生活救助工作;承担区辐射事故应急指挥部交办的其他工作。

各镇街:按照属地为主、先期处置的原则,及时组织辐射事故责任单位控制事故现场、开展前期处置和救援工作,了解事故发生原因、事故状态和发展趋势,及时向区辐射事故应急指挥部报告情况;为参与辐射事故应急响应的队伍和人员提供工作条件;贯彻执行国家、省、市、区有关辐射事故应急的法律法规、政策及应急指令;完成国家、省、市、区辐射事故应急指挥部下达的其他应急任务。3.2 工作机构与职责

3.2.1 工作机构

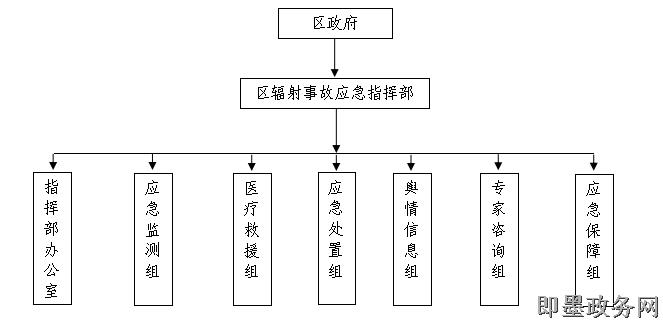

发生辐射事故时,根据需要成立应急监测组、医疗救援组、应急处置组、舆情信息组、专家咨询组、应急保障组6个应急专业组,由区辐射事故应急指挥部统一指挥。(区辐射事故应急响应组织体系如图所示)

图1 区辐射事故应急响应组织体系

3.2.2 应急专业组职责

应急监测组: 由市生态环境局即墨分局牵头,负责组织辐射事故的应急监测工作,划定控制区、监督区范围;负责监测和分析数据的整理、收集和报告;负责辐射事故预测、定性定级、后果的分析评价;组织开展辐射污染处置工作;提出应急措施,指导应急现场及公众的辐射防护。

医疗救援组: 由区卫生健康局牵头,事故发生地镇街政府、有关医疗机构参加;设立医疗卫生救援点,对现场受伤人员进行医疗救治和卫生学处理,确定人员放射性损伤程度,视情况转移至专科医院治疗,协助市生态环境局即墨分局进行人员受照射剂量监测工作。根据事故分级提请区辐射事故应急指挥部协调上级卫生机构派出专家和专业队伍支援。

应急处置组: 由市生态环境局即墨分局组织协调区应急局、市公安局即墨分局、区卫生健康局、事故发生地镇街政府参加。负责应急抢险救援、现场安保和交通秩序维护等。

舆情信息组: 由区委宣传部牵头,市生态环境局即墨分局、市公安局即墨分局、区卫生健康局、事故发生地镇街政府参加。负责收集分析舆情,及时报送重要信息,向区应急指挥部提出舆情应对建议;组织指导报刊、电台、电视台、网络等新闻媒体及时宣传报道;组织开展辐射事故应急期间的公众宣传和专家解读,组织媒体采访和公众咨询、舆论引导工作。

专家咨询组:负责为辐射事故应急提供技术咨询,为应急决策提供技术支持。

应急保障组: 由事故发生地镇街政府牵头,市生态环境局即墨分局、区委宣传部、区应急局、市公安局即墨分局、区财政局、区卫生健康局、区交通运输局参加。负责为辐射事故应急响应提供交通和物资保障等。

3.3 辐射事故责任单位

辐射事故责任单位(含运输单位)是辐射事故应急准备与响应的主体责任单位。负责制定完善本单位辐射事故应急预案;按照先期处置原则,第一时间报告并控制缓解事态,对事故现场采取必要的保护、隔离防护等措施;组建本单位应急救援队伍,配备相关设备,做好应急准备;接受并严格执行辐射事故应急响应的各项指令;承担辐射事故应急处置及善后等方面费用。

4.预防与预警

4.1 预防

落实辖区内核技术利用单位环境风险防范主体责任,辐射事故责任单位(含运输单位)应严格操作规程,建立健全安全生产责任制度,强化安全责任意识,加强教育培训,建立隐患排查制度,预防辐射事故的发生;并配备应急装备、储备应急物资,定期开展应急演练。

辐射事故责任单位要完善放射性同位素、射线装置的实物监控措施;加强放射性同位素运输过程中的实物保护与监管,落实规定的技术措施,清除隐患。

市生态环境局即墨分局建立专业辐射监管队伍,开展辐射环境监控工作,会同公安、卫生健康等部门配备必要的应急监测设备、防护装备、贮备必要的应急物资,随时防范或应对辐射事故发生;调动各企事业单位专业应急队伍,参与应急处置。

强化辐射事故责任单位的辐射安全许可、放射源转让审批和转移备案、现场检查、申报登记以及强制收贮闲置废弃放射源等监管措施。建立健全放射源基础信息,为辐射事故应急处置提供相关支持。

4.2 预警

在显示即将发生或周边区域已经发生辐射事件时,区辐射专项指挥部办公室应按照上级指令对本辖区辐射事故责任单位发出预警,加强人防、物防和技防,全面实施更加严密的防范措施, 确保辐射安全。

国家、省、市发布有重大自然灾害可能引发次生辐射事故预警信息的,执行上级要求。

5.信息报告

5.1 报告时限和程序

企事业单位(含运输单位)发生辐射事故或判断可能引发辐射事故时,应立即向所在地镇街政府、区辐射事故应急指挥部、区政府,以及区生态环境、公安、卫生健康等部门报告。情况紧急时,发生辐射事故的单位可越级上报,并同时报所在地镇街政府、区政府。

事发地镇街政府和有关部门接到报告后,应当立即调查核实,将初步情况向区辐射事故应急指挥部报告,区辐射事故应急指挥部接报并组织调查核实,1小时内先电话后书面向区政府报告(书面报告的时间最迟不得晚于辐射事故发生后1.5小时),并抄报区应急局。区辐射事故应急指挥部办公室接到报告后,应向区辐射事故应急指挥部提出启动本预案应急响应及对上报送信息的建议。经审核后,按规定对初步认定为辐射事故的,经区政府同意,上报市生态环境局、市政府。

5.2 报告方式和内容

辐射事故的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知辐射事故后首次上报,主要报告内容包括辐射事故发生单位、发生时间、发生地点、事故类型、事故源信息、事故经过等初步情况,填写《辐射事故初始报告表》(附件4)。

续报应在初报基础上,报告有关处置进展情况,填写《辐射事故后续报告表》(附件5)。

处理结果报告应在初报和续报基础上,报告处理事故采取的应急措施、过程和结果,事故潜在或间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

辐射事故信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告;情况紧急时,初报可通过电话报告,但应当及时补充书面报告。书面报告中应当写明辐射事故报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容,并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

接到国家、省、市、区领导批示的,办理情况也应及时向区辐射事故应急指挥部办公室报告,由指挥部办公室负责汇总,分别向区辐射事故应急指挥部、区政府报告。

6.应急响应

6.1 先期处置

发生辐射事故的企事业单位(含运输单位)应立即启动辐射事故应急预案,采取有效措施防止污染扩散,疏散现场无关人员,救治受伤害人员,通知可能受到污染危害的单位和居民,按规定向当地生态环境、公安、卫生健康等部门报告。事发地村(居)委会、镇街政府、区政府应立即组织先期应急救援和处置工作。

辐射事故应急处置相关部门要及时主动提供应急救援有关基础资料和必要技术支持,负有监管责任的相关部门提供事故发生前有关监管检查资料,供实施和调整应急救援和处置方案时参考。

区辐射事故应急指挥部办公室接到报告后,应组织相关责任单位的救援处置力量立即赶赴现场,配合事故发生地镇街政府做好先期处置工作。

6.2 分级响应

根据辐射事故等级进行分级响应,特别重大、重大、较大和一般辐射事故分别进行Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级应急响应。

6.2.1 Ⅰ级应急响应

初判发生特别重大辐射事故时,由区政府负责启动先期响应,组织调动辐射事故责任单位、镇街政府等做好紧急处置工作,同时上报市、省、国家辐射事故应急领导机构,按照上级指示组织实施处置和救援工作,并及时报告事态发展和应急处置等情况。

6.2.2 Ⅱ级应急响应

初判发生重大辐射事故时,由区政府负责启动先期响应,组织调动辐射事故责任单位、镇街政府等做好紧急处置工作,同时上报市政府、省政府,按照市、省辐射事故应急指挥部指示组织实施处置和救援工作,并及时报告事态发展和应急处置等情况。

6.2.3 Ⅲ级应急响应

初判发生较大辐射事故时,由区政府负责启动先期响应,组织调动辐射事故责任单位、镇街政府等做好紧急处置工作,同时上报市政府,按照市辐射事故应急指挥部指示组织实施处置和救援工作,并及时报告事态发展和应急处置等情况。

6.2.4 Ⅳ级应急响应

发生一般辐射事故时,区辐射事故应急指挥部启动Ⅳ级应急响应,开展辐射事故应急处置工作,并及时向市政府及有关部门报告事故处理工作进展情况。根据区政府的请求和实际需要,市有关部门提供技术支持。采取下列应急处置措施:

(1)立即启动本预案,组织实施应急处置,及时向市辐射事故应急领导机构报告事故情况和救援情况;

(2)各相关成员单位保持与区应急指挥部通信联络,及时掌握事故动态;

(3)各相关成员单位准备应急救援力量随时待命,必要时,相关应急救援力量和专家赶赴现场参与应急处置和指导。

6.3 指挥与协调

6.3.1 Ⅰ级应急响应

区委、区政府主要领导赶赴现场指挥协调处置。

6.3.2 Ⅱ级应急响应

区委、区政府主要领导、区辐射事故应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导赶赴现场指挥协调处置。

6.3.3 Ⅲ级应急响应

区政府主要领导、区辐射事故应急指挥部总指挥、有关成员单位主要领导赶赴现场或到区应急指挥部指挥协调处置。

发生较大及以上辐射事故时,市、省、国家成立应急指挥部或派出工作组后,在其指挥下开展处置工作。

6.3.4 Ⅳ级应急响应

区政府分管领导、区辐射事故应急指挥部副总指挥赶赴现场指挥协调处置。

对于发生在敏感时间、敏感地点,或涉及敏感群体的一般辐射事故,区政府主要领导、区辐射事故应急指挥部副总指挥、有关成员单位主要或分管领导应根据需要赶赴现场或到区辐射事故应急指挥部进行协调处置。

6.3.5 周边区域发生影响本区的辐射事故时的响应

外区发生核与辐射事故,可能影响本区的,市生态环境局即墨分局要会同区应急办立即请求上级有关单位开展应急监测(重点是大气放射性、水体放射性、食物放射性、环境γ辐射水平和来自事故发生地的交通工具的放射性污染水平),密切监控本区环境的受污染情况,组织专家组分析事故影响的发展趋势,并将有关监测结果及时报告区政府。必要时,向区政府提出启动相应等级的响应和相关应急处置建议。

6.4 现场处置措施

辐射事故应急响应启动后,区辐射事故应急指挥部应立即通知相关责任单位的现场救援处置人员赶赴现场,按照分工有序开展应急处置,主要工作措施如下:

(1)确定辐射事故现场应急行动的原则要求,依法及时公布应对辐射事故的决定、命令;

(2)确定进出事故现场、在事故现场周边开展应急工作的有关管制或保护性规定,了解掌握现场人员伤亡、财产损失及伤员救护情况;

(3)协调各级、各专业应急工作组实施应急支援、救援工作;

(4)初步确定污染状况及范围,划定现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域、隔离区域、转移疏散人员范围等,快速封堵或转移污染源,迅速控制事态发展;

(5)属于放射源丢失、被盗被抢的,对丢失现场或放射源可能移动的路线进行封锁或交通管制,及时向可能受影响的人群发布警告信息,并开展调查取证、侦查和追缴等工作。

(6)协调专家分析研判事件的发展趋势,制定有效应对措施,组织对现场污染物进行处理,疏散转移相关人员,消除污染物对人体健康和环境的后续影响,避免次生灾害发生。

(7)组织人力对可能受事故威胁的现场周边其他危险源进行监控,避免造成连带的环境或安全事故。

(8)经核实确定为一般辐射事故的,区辐射事故应急指挥部应第一时间向市辐射事故应急领导机构报告有关情况,接受并实施市应急响应指令。

(9)跟踪事态的进展情况,一旦发现辐射事故有进一步扩大的趋势,有可能超出自身的控制能力时,应立即向区辐射事故应急指挥部及区政府报告,由区政府协助调配驻军部队参与救援工作,并向市辐射事故应急指挥部请求启动上一级应急预案响应。

(10)及时报告相关信息。

6.5 辐射应急监测

根据辐射事故性质,对现场污染状况开展应急监测,初步确定污染状况及范围,划定现场警戒区和交通管制区域,确定重点防护区域、隔离区域、转移疏散人员范围等。同时,快速封堵或转移污染源,迅速控制事态发展。

6.6 扩大响应

区辐射事故应急指挥部根据事态发展提出建议,经区政府主要领导同意,向驻青部队或市、省、国家有关方面请求支援。

6.7 应急联动

区辐射事故应急指挥部与各成员单位、各镇街建立应急联动机制,明确信息共享、队伍及资源调动程序等工作。区政府应与属地有辐射应急能力的企业建立健全应急联动机制,明确值守应急通信联络方式、信息报送要求、队伍物资调动程序等,确保辐射事故发生后能够快速、有序、协同应对。

6.8 安全防护

6.8.1 辐射应急人员的安全防护

人员进入事故区域必须得到批准,离开警戒区必须经过检测和去污。根据辐射事故的特点,涉险人员和应急救援人员要配备符合要求的安全防护装备,采取必要措施,减少外照射和内照射剂量,并实施个人累积剂量监测。

6.8.2 受威胁群众的安全防护

组织处置辐射事故的指挥部或相关部门统一规划受威胁群众的安全防护,并及时将受威胁群众转移至紧急避险场所。

区政府应当根据气象、地理环境、人员密集度等,确定受威胁群众疏散的方式,组织群众安全疏散撤离和妥善安置。

6.9 应急响应终止

6.9.1 应急响应终止的条件

符合下列条件之一的,即满足应急响应终止条件:

(1)辐射污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内;

(2)辐射事故现场得到有效控制,事故条件已经消除,或事故所造成的危害已经被彻底消除,无继发可能;

(3)事故现场的各种专业应急处置行动已无继续保持必要。

6.9.2 应急响应终止的程序

(1)辐射事故应急指挥部决定终止应急响应,或由事故责任单位提出并经辐射事故应急指挥部批准;

(2)辐射事故应急指挥部向组织处置辐射事故的各专业应急救援队伍下达应急终止命令;

(3)应急状态终止后,辐射事故应急指挥部根据实际情况,决定是否继续进行环境放射性巡测、采样和事故影响的评价工作,直到自然过程或其他补救措施无需继续进行为止。

6.10 后续工作

6.10.1 总结报告

辐射事故应急响应终止后,区应急指挥部应尽快查明事故原因,并对辐射事故情况和应急期主要行动进行总结,于应急响应终止后15天内报上一级辐射事故应急领导机构及区政府。

6.10.2 后续处置

(1)对丢失、被盗放射源的辐射事故,从接到报案或者检查发现之日起半年内,仍未追回放射源或仍未查清下落的,由负责立案侦查的公安机关作阶段报告,并提交给区应急办,市生态环境局即墨分局配合并给予技术支持。

(2)市生态环境局即墨分局会同其他有关部门组织对事故造成的危害情况进行科学评估,对遭受辐射污染场地的清理、放射性废物的处理、辐射后续影响的监测、辐射污染环境的恢复等提出对策、措施和建议。

(3)市生态环境局即墨分局会同其他有关部门组织对造成环境污染的辐射事故进行后期环境辐射监测,审批、管理去污计划及放射性废物处理处置计划,并监督实施。

(4)由区卫生健康局对参与事故应急响应的人员及事故受害人员所受剂量进行评估,对造成受伤的人员及时进行医疗救治,对事故影响区域的居民开展心理咨询服务。

(5)由事发地镇街政府牵头,会同相关部门对造成生产生活困难的群众进行妥善安置,对紧急调集、动员征用的人力物力按照规定给予补偿,并按照有关规定及时下拨救助资金和物资。

应急响应终止后,区辐射事故应急指挥部应根据承担的应急响应任务,指导有关部门和辐射事故责任单位查清原因,制定完善有关管理制度及预案,防止重复发生类似事故;对辐射事故情况和在应急期采取的主要行动进行综合评估,根据实践经验,及时对辐射事故应急预案及有关实施程序进行修订;评价辐射事故对环境和公众的影响,督促有关责任单位做好场地修复、伤亡人员救助抚恤、应急资金补偿等善后工作。

7.信息发布与舆情引导

较大及以上辐射事故的信息发布由区辐射事故应急指挥部报请市辐射事故应急指挥部审查批准后统一发布,一般辐射事故由区政府负责发布。信息发布应当遵循依法、及时、准确、客观、全面的原则。

辐射事故发生后及时向社会发布简要信息,适时发布初步核实情况、事态进展、政府应对措施和公众安全防范措施等,公开渠道包括广播、电视、网络、报纸等,根据事故处置情况做好后续发布工作。

辐射事故发生后,各有关部门要加强对相关信息的核实、审查和管理,做好舆情分析和舆情引导工作,及时回应群众关切问题。任何单位或个人不得随意编造、传播、发布未经核实或没有事实依据的信息。

8.应急保障

8.1 应急预案

8.1.1 预案管理

本预案由市生态环境局即墨分局负责制定、管理、解释、实施。

8.1.2 预案修订

区辐射事故应急指挥部按照《青岛市突发事件应急预案管理办法》有关规定,结合应急处置和演练总结评估情况,适时组织对本预案进行修订,实现预案可持续改进。

8.2 队伍保障

区政府有关部门要根据职责分工建立辐射事故应急救援队伍和专家咨询团队。

8.3 装备保障

区辐射专项指挥部办公室会同指挥部各成员单位应根据担负的辐射事故应急响应工作任务,配备相应的监测仪器(巡检仪)和防护装备(铅服、个人剂量报警仪、表面污染检测仪),贮备必要的应急物资。区辐射专项指挥部办公室会同指挥部各成员单位,采取多种方式保障赴现场应急处置人员的工作车辆。

8.4 共享资料保障

区辐射事故应急指挥部办公室应收集整理本级和上级辐射事故应急领导机构成员名单、电话,辐射事故应急专家咨询机构成员名单、电话、住址,即墨区核技术利用单位、放射性物质运输单位的辐射防护负责人名单、电话等信息资料,在辐射事故应急指挥部各组织机构、成员单位内共享。

8.5 制度保障

8.5.1 值班制度

区辐射事故应急指挥部办公室和各相关单位实行24小时电话值班。各级辐射事故应急组织机构的成员、辐射事故责任单位(含运输单位)的辐射防护负责人应保证通讯设备畅通。

区辐射事故应急响应期间,区辐射事故应急指挥部办公室实行24小时在岗值班。

8.5.2 应急设备物资日常保养制度

各辐射事故应急响应部门应加强对应急仪器设备和物资装备的日常维护、保养和更新,确保能够及时应对可能发生的辐射事故。

8.6 经费保障

区财政局负责应由区政府承担的辐射事故应急响应工作经费,保障应急系统正常运行。

8.7 培训

市生态环境局即墨分局、市公安局即墨分局、区卫生健康局等部门应根据职责分工,制定应急培训计划,对相关人员进行培训。各级各有关部门应利用网站、报纸等多种形式,开展辐射事故应急知识的宣传、教育。

本预案发布后,区辐射事故应急指挥部办公室负责解读、培训,使各相关部门熟悉应急职责、响应程序和处置措施,切实提高应急联动处置能力。

区辐射专项指挥部组织成员单位每年举办1次辐射事故防控知识宣传培训;区政府相关部门应结合工作实际,每年对辐射事故应急响应相关人员至少进行1次培训。

8.8 演练

区政府、辐射事故责任单位(含运输单位)应结合实际情况,每年至少组织1次辐射事故应急演练。

演练计划、演练方案、演练脚本、演练评估和演练音像资料要及时归档备查。

附件:1. 名词术语解释

2. 放射性物质释放辐射事故量化指标

3. 有关单位联系方式

4. 辐射事故初始报告表

5. 辐射事故后续报告表

附件 1

名词术语解释

一、放射性同位素:是指某种发生放射性衰变的元素中具有相同原子序数但质量不同的核素。

二、放射源:是指除研究堆和动力堆核燃料循环范畴的材料以外,永久密封在容器中或者有严密包层并呈固态的放射性材料。

三、射线装置:是指 X线机、加速器、中子发生器以及含放射源的装置。

四、辐射事故责任单位:指发生辐射事故的核技术利用单位或放射性物质运输单位。

附件 2

放射性物质释放辐射事故量化指标

一、 特别重大辐射事故有关量化指标

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+15Bq的I-131当量,或者事故造成大于等于3km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h,或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2,或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2;

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq的Sr-90当量;

(三)事故造成地表、土壤污染 (未造成地下水污染)时,液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+14Bq的Sr-90当量;

(四)在放射性物质运输过程中,发生事故造成大于等于25000D2(D2值是源中放射性核素的特定活度,如果它得不到控制,便可能在一系列情景中造成严重的确定性效应)的放射性同位素释放。

二、 重大辐射事故有关量化指标

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+14Bq且小于5.0E+15Bq的I-131当量,或者事故造成大于等于0.5km2且小于3km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h,或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2,或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2;

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq,且小于1.0E+ 13Bq的Sr-90当量;

(三)事故造成地表、土壤污染 (未造成地下水污染)时,液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+13Bq且小于1.0E+14Bq的Sr-90当量;

(四)在放射性物质运输过程中,发生事故造成大于等于2500D2 ,且小于25000D2 的放射性同位素释放。

三、 较大辐射事故有关量化指标

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+11Bq且小于5.0E+14Bq的I-131当量,或者事故造成大于等于500m2,且小于0.5km2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h,或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2,或者α沉积活度达到或超过100Bq/cm2;

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+11Bq,且小于1.0E+ 12Bq的Sr-90当量;

(三)事故造成地表、土壤污染 (未造成地下水污染)时,液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+12Bq且小于1.0E+13Bq的Sr-90当量;

(四)在放射性物质运输过程中,发生事故造成大于等于2.5D2且小于2500D2的放射性同位素释放。

四、一般辐射事故有关量化指标

(一)事故造成气态放射性物质的释放量大于等于5.0E+10Bq,且小于5.0E+11Bq的I-131当量,或者事故造成小于500m2范围的环境剂量率达到或超过0.1mSv/h,或者β/γ沉积水平达到或超过1000Bq/cm2,或者a沉积活度达到或超过100Bq/cm2;

(二)事故造成水环境污染时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+10Bq,且小于1.0E+11Bq的Sr-90当量;

(三)事故造成地表、土壤污染(未造成地下水污染)时液态放射性物质的释放量大于等于1.0E+11Bq,且小于1.0E+12Bq的Sr-90当量;

(四)在放射性物质运输过程中,发生事故造成大于等于0.25D2,且小于2.5D2的放射性同位素释放。

表1 释放到大气中的同位素相对于I-131的放射性当量

|

同位素 |

乘数 |

同位素 |

乘数 |

同位素 |

乘数 |

|

Am-241 |

8000 |

Mo-99 |

0.08 |

U-235(F)a |

500 |

|

Co-60 |

50 |

P-32 |

0.2 |

U-238(S)a |

900 |

|

Cs-134 |

3 |

Pu-239 |

10000 |

U-238(M)a |

600 |

|

Cs-137 |

40 |

Ru-106 |

6 |

U-238(F)a |

400 |

|

H-3 |

0.02 |

Sr-90 |

20 |

天然铀 |

1000 |

|

I-131 |

1 |

Te-132 |

0.3 |

惰性气体 |

可忽略不计(实际为零) |

|

Ir-192 |

2 |

U-235(S)a |

1000 | ||

|

Mn-54 |

4 |

U-235(M)a |

600 |

1) a 肺吸收类型:S-慢;M-中等;F-快。如果不确定,使用最保守值

2) 数据源于国际原子能机构《国际核和放射事件分级表使用者手册(2008版)》

表2 各个核素的Sr-90当量计算因子

|

同位素 |

乘数 |

同位素 |

乘数 |

同位素 |

乘数 |

|

氚化水 |

0.0006 |

Tc-99m |

0.0008 |

Tm-170 |

0.05 |

|

OBT(有机束缚氚) |

0.002 |

Ru-103 |

0.03 |

Yb-169 |

0.03 |

|

P-32 |

0.09 |

Ru-106 |

0.3 |

Ir-192 |

0.05 |

|

Mn-54 |

0.03 |

Pd-103 |

0.007 |

Au-198 |

0.04 |

|

Fe-55 |

0.01 |

Cd-109 |

0.07 |

Tl-204 |

0.04 |

|

Co-57 |

0.008 |

Ag-110m |

0.1 |

Po-210 |

40 |

|

Co-60 |

0.1 |

Te-132 |

0.1 |

Ra-226 |

10 |

|

Ni-63 |

0.005 |

I-125 |

0.5 |

U-235 |

2 |

|

Ge-68 |

0.05 |

I-131 |

0.8 |

U-238 |

2 |

|

Se-75 |

0.09 |

Cs-134 |

0.7 |

Pu-238 |

8 |

|

Sr-89 |

0.09 |

Cs-137 |

0.5 |

Pu-239 |

9 |

|

Sr-90 |

1 |

Pm-147 |

0.009 |

Am-241 |

7 |

|

Y-90 |

0.1 |

Eu-152 |

0.05 |

Cm-244 |

4 |

|

Mo-99 |

0.02 |

Gd-153 |

0.01 |

Cf-252 |

3 |

表3 各种同位素的D2值

|

核素 |

D2值(TBq) |

核素 |

D2值(TBq) |

核素 |

D2值(TBq) |

|

Am-241 |

0.06 |

Ge-68 |

20 |

Po-210 |

0.06 |

|

Am-241/Be |

0.06 |

H-3 |

2000 |

Pu-238 |

0.06 |

|

Au-198 |

30 |

I-125 |

0.2 |

Pu-239/Be |

0.06 |

|

Cd-109 |

30 |

I-131 |

0.2 |

Ra-226 |

0.07 |

|

Cf-252 |

0.01 |

Ir-192 |

20 |

Ru-106(Rh-106) |

10 |

|

Cm-244 |

0.05 |

Kr-85 |

2000 |

Se-75 |

200 |

|

Co-57 |

400 |

Mo-99 |

20 |

Sr-90(Y-90) |

1 |

|

Co-60 |

30 |

Ni-63 |

60 |

Tc-99m |

700 |

|

Cs-137 |

20 |

P-32 |

20 |

Tl-204 |

20 |

|

Fe-55 |

800 |

Pd-103 |

100 |

Tm-170 |

20 |

|

Gd-153 |

80 |

Pm-147 |

40 |

Yb-169 |

30 |

1) 数据源于国际原子能机构《国际核和放射事件分级表使用者手册(2008版)》

附件 3

有关单位联系方式

一、生态环境部

联系电话:010-66556006,66556007

传真:010-66556010

二、山东省生态环境厅

联系电话:0531-86106112

山东省生态环境厅核与辐射安全管理处电话:0531-66226716

三、青岛市政府总值班室

值班室电话:0532-85913088,0532-85913133

传真:0532-85815792

四、青岛市辐射事故应急指挥部办公室

值班室电话:0532-82875110 传真:0532-82879784

市生态环境局核与辐射安全管理处电话:0532-82899906

五、青岛市公安局(安全保卫组)

值班室电话:110 传真:0532-66579391

六、青岛市卫生健康委(医疗救援组)

急救电话:120

值班室电话:0532-85912548 传真:0532-85912561

应急办:0532-85912553

七、青岛市交通运输局

值班室电话:0532-88018920 传真:0532-88018914

八、青岛市应急局

值班室电话:0532-85913580 传真:0532-51917626

九、即墨区政府总值班室

值班室电话:0532-88551010 传真:0532-88551022

十、即墨区辐射事故应急指挥部办公室

值班室电话:0532-88512702

十一、市公安局即墨分局(安全保卫组)

值班室电话:110 传真:0532-88512061

十二、即墨区卫生健康局(医疗救援组)

急救电话:120

值班室电话:0532- 88512617 传真:0532- 88539893

十三、即墨区交通运输局

值班室电话:0532-88513270 传真:0532-88514555

十四、即墨区应急局

值班室电话:0532-88531463 传真:0532-88531463

十五、青岛市辐射事故应急指挥部专家咨询组

|

姓名 |

单位 |

职务/职称 |

联系电话 |

|

于希圣 |

解放军401医院崂山分院 |

副院长/副主任医师 |

83980306 13361256959 |

|

张虎 |

山东省核工业二四八大队 |

注册核安全工程师 |

88422126 13573867278 |

|

于海涛 |

青岛疾病预防控制中心 |

主管技师 |

15165227969 |

|

邱云殿 |

山东省青岛生态环境监测中心 |

副站长/高工 |

82899933 13668861418 |

|

孔伟威 |

山东省青岛生态环境监测中心 |

室主任 |

82899928 13608973199 |

|

刘世波 |

青岛宝安辐照有限公司 |

总经理 |

18765968870 |

|

汤清松 |

中金辐照青岛有限公司 |

总经理 |

18661685198 |

|

赵宗泉 |

青岛维康中油检测所 |

高工 |

18669789105 |

|

董毅 |

青岛持恒工程技术有限公司 |

总经理/高工 |

13906398498 |

|

李崇生 |

青岛宏海焊接技术检测有限公司 |

总经理/高工 |

18553288877 |

|

王荣锁 |

山东省核与辐射安全监测中心 |

副主任/研究员 |

13356672848 |

|

李连波 |

山东省疾病预防控制中心 |

主任医师 |

13173001628 |

|

刘娟娟 |

山东省肿瘤防治研究院 |

研究院 |

13505409537 |

|

毛春雷 |

山东省波尔辐射环境技术中心 |

高工 |

18906405660 |

|

谢维杰 |

海军潜艇学院 |

副教授 |

18053205197 |

|

王振光 |

青岛大学附属医院 |

主任医师 |

18661805969 |

附件 4

辐射事故初始报告表

|

事故单位 名称 |

(公章) | ||||||||||||

|

法定代表人 |

地址 |

邮编 |

|||||||||||

|

电话 |

传真 |

联系人 |

|||||||||||

|

许可证号 |

许可证审批机关 |

||||||||||||

|

事故 发生时间 |

事故发生地点 |

||||||||||||

|

事故 类型 |

□人员受照 □人员污染 |

受照人数 : 受污染人数: | |||||||||||

|

□丢失 □被盗 □失控 |

事故源数量: | ||||||||||||

|

□放射性污染 |

污染面积(m2): | ||||||||||||

|

序号 |

事故源核素名称 |

出厂 活度(Bq) |

出厂日期 |

放射源编码 |

事故时活度(Bq) |

非密封放射性物质 状态(固/液态) | |||||||

|

序号 |

射线装置 名称 |

型号 |

生产厂家 |

设备编号 |

所在场所 |

主要参数 | |||||||

|

事故经过 情况 |

|||||||||||||

|

报告人签字 |

报告时间 |

年 月 日 时 分 | |||||||||||

注:射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流(mA)和电压(kV)、加速器线束能量等主要性能参数。

附件5

辐射事故后续报告表

|

事故单位 名称 |

名称: |

地址: | |||||||

|

许可证号: |

许可证审批机关: | ||||||||

|

事故发生时间 |

事故报告时间 |

||||||||

|

事故发生地点 |

|||||||||

|

事故 类型 |

□人员受照 □人员污染 |

受照人数 : 受污染人数: | |||||||

|

□丢失 □被盗 □失控 |

事故源数量: | ||||||||

|

□放射性污染 |

污染面积(m2): | ||||||||

|

序号 |

事故源核素名称 |

出厂 活度(Bq) |

出厂日期 |

放射源编码 |

事故时活度(Bq) |

非密封放射性物质 状态(固/液态) | |||

|

序号 |

射线装置 名称 |

型号 |

生产厂家 |

设备编号 |

所在场所 |

主要参数 | |||

|

事故经过 和处理情况 |

|||||||||

|

事故发生地环保部门 |

联系人: |

(公章) | |||||||

|

电话: | |||||||||

|

传真: | |||||||||

注:射线装置的“主要参数”是指X射线机的电流(mA)和电压(kV)、加速器线束能量等主要性能参数。